Les pesticides sont partout dans l’environnement : l’eau, les sols, les aliments mais également dans l’air que nous respirons. Souvent associés au secteur agricole, les pesticides sont également employés pour des usages non agricoles tels que les entretiens de voiries, des espaces verts, de terrains de sport…

Toutes nos données de pesticides sont consultables dans ce fichier Excel téléchargeable. Elles sont aussi sont disponibles dans une base de données nationale, accessible à tous.

Mais les pesticides c’est quoi ?

Les pesticides sont des substances chimiques utilisées pour prévenir, contrôler ou lutter contre les organismes jugés indésirables ou nuisibles par l’homme (plantes, champignons, bactéries, animaux).

Ils sont classés selon la nature de l’espèce nuisible. Les plus fréquemment utilisés sont :

- les herbicides : contre les mauvaises herbes

- les insecticides : contre les insectes ravageurs

- les fongicides : contre les organismes responsables de maladies tels que les champignons ou les bactéries

Mais il en existe beaucoup d’autres : nématicides (contre les vers), acaricides (contre les acariens), rodenticides (contre les rongeurs), molluscicides (contre les limaces), algicides (contre les algues), corvicides (contre les oiseaux ravageurs),...

D’un point de vue réglementaire, on distingue les produits phytopharmaceutiques ou phytosanitaires (essentiellement destinés à protéger les végétaux), des produits biocides (pour éliminer les organismes nuisibles ou en protéger les matériaux) et des produits antiparasitaires humains ou vétérinaires.

Comment se retrouvent-ils dans l’air ?

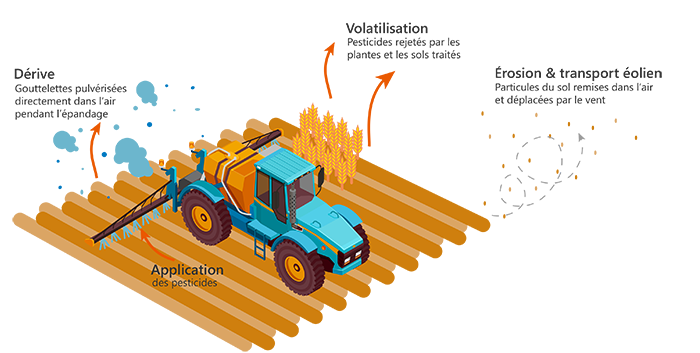

En usage agricole, les pesticides se retrouvent dans l’air au moment ou après traitement des cultures :

- soit par dérive au moment des pulvérisations (dispersion des gouttelettes dans l’air)

- soit par volatilisation après application à partir des sols et plantes traités (évaporation des pesticides contenus dans les sols et les plantes)

- soit par érosion des sols traités sous l’action du vent (remise en suspension de particules des sols)

Les pesticides ainsi présents dans l’air sont transportés par les masses d’air et peuvent se retrouver aussi bien à la campagne que dans de grosses agglomérations à plusieurs kilomètres des terres cultivées.

Dans les villes, les pesticides peuvent également être appliqués lors du traitement des voiries ou d'usages particuliers tels que l'entretien des arbres, plantes et jardins ou la protection contre les insectes. Cependant, la loi Labbé réglemente l’utilisation et le stockage des produits phytosanitaires de synthèse.

Malgré leur interdiction, certains pesticides persistent dans l’environnement des années après leur interdiction. C'est par exemple le cas du lindane, interdit d’utilisation agricole depuis 1998 et comme biocide depuis 2006, qui a une très forte persistance dans l’environnement.

Une surveillance accrue malgré l’absence de réglementation dans l’air

Aujourd’hui, en France, il n'existe pas de réglementation spécifique relative à la contamination de l’air par les pesticides. Pour autant, depuis 2001, Atmo Nouvelle-Aquitaine recherche les pesticides dans l’air en différents points du territoire.

La surveillance des pesticides en Nouvelle-Aquitaine se divise suivant 2 objectifs :

- la mesure permanente sur 4 sites de fond de référence permettant de suivre l’évolution des concentrations d’année en année et de sensibiliser les populations et les acteurs du territoire à la présence des pesticides dans l’air,

- des campagnes de mesure sur des sites temporaires (2-3 sites par an) afin d’étudier les différentes pratiques et sources d’exposition et d’assurer des mesures sur tout le territoire néo-aquitain.

Sites de mesure des pesticides d'Atmo Nouvelle-Aquitaine de 2001 à 2025

En 2025, Atmo Nouvelle-Aquitaine surveille les pesticides à quatre endroits différents

4 sites différents sont étudiés sur l'année complète par Atmo Nouvelle-Aquitaine. Pour les découvrir :

- Bordeaux - Jardin botanique (Gironde) : ce site participe au suivi pérenne des pesticides dans l’air ambiant au plan national,

- Montroy (Charente-Maritime),

- Poitiers - Couronneries (Vienne),

- Saint-Saturnin (Charente).

Titre

Atmo Nouvelle-Aquitaine participe aux travaux nationaux menés sur les pesticides

Quels sont les impacts des pesticides ?

La toxicité des pesticides ne se limite pas aux seules espèces que l’on souhaite éliminer. De par leur migration entre les différents compartiments de l’environnement (air, sol, eaux, sédiments, aliments), ces molécules présentent des dangers plus ou moins importants pour l’homme et les écosystèmes, avec un impact à court ou à long terme.

Effets sur la santé

Les liens entre l’exposition aux pesticides et la survenue de nombreuses maladies restent encore méconnus mais, d’après l’expertise collective de l’Inserm menée en 2013 et mise à jour en 2021, ils ne cessent de se renforcer.

2 notions de risques peuvent être distinguées :

- les risques aigus : liés à une très forte exposition sur une courte durée, ils peuvent provoquer des effets immédiats ou à long terme (empoisonnements, risques cutanés ou oculaires) MSA via le dispositif Phyt’attitude

- les risques chroniques : liés à une faible exposition sur une longue durée, ils peuvent avoir un lien avec de nombreuses maladies (maladie de parkinson, cancer de la prostate, leucémie ou neuro-développement chez les enfants,…) Santé Publique France, Inserm

Effets sur l’environnement

L’utilisation des pesticides engendre une dégradation de la biodiversité :

- à court terme : intoxication directe ou indirecte des organismes, une réduction de l’offre de nourriture (insectes, graines de mauvaises herbes), des effets sur la reproduction et le comportement…

- à long terme : déséquilibres sur les écosystèmes en affectant par exemple les abeilles, certains insectes, les vers de terres, les oiseaux, les poissons…

Comment effectuer un signalement ?

Titre

Nos dernières actus pesticides

PestiRiv : pesticides détectés dans l’air en Nouvelle…

Pesticides dans l’air : ce que révèle le bilan 2024 en…

Démarrage de la campagne 2024 des pesticides dans l'air

Titre

Aller + loin

Bilans annuels des pesticides dans l'air en Nouvelle-Aquitaine

Réduction de l'exposition de la population aux pesticides…

Actes du colloque Qualité de l'air et Agriculture

(Re)voir les tables rondes, les messages essentiels des intervenants et les différentes ressources.

Epandage agricole

L’agriculture connue pour sa problématique pesticides, contribue aussi aux rejets d'autres polluants.

Page mise à jour le 05/12/2025